体育经济崛起,赛事商业化与品牌价值共创双赢新格局

导语

近年来,体育经济已成为全球经济增长的重要引擎,从顶级赛事的版权争夺到运动员个人IP的深度开发,从体育科技的应用到城市文旅的联动,体育产业的边界不断拓展,本文将剖析体育经济的最新趋势,探讨其背后的商业逻辑与社会价值。

赛事商业化:版权与赞助的“黄金赛道”

随着球迷消费能力的提升,体育赛事版权价格水涨船高,以足球为例,英超联赛2023-2024赛季的全球转播权收入突破100亿英镑,较十年前增长近300%,国内中超联赛虽经历调整,但企业赞助总额仍稳定在20亿元以上,显示出市场对头部赛事的长期信心。

赞助商策略亦发生显著变化,传统行业如汽车、啤酒仍占据主导,但科技与金融企业占比逐年提升,某国际支付平台以年均1.5亿美元的价格冠名欧冠联赛,旨在通过体育流量拓展全球用户,分析人士指出:“体育赛事观众的高黏性,为企业提供了精准的品效合一场景。”

运动员IP:从赛场明星到商业帝国

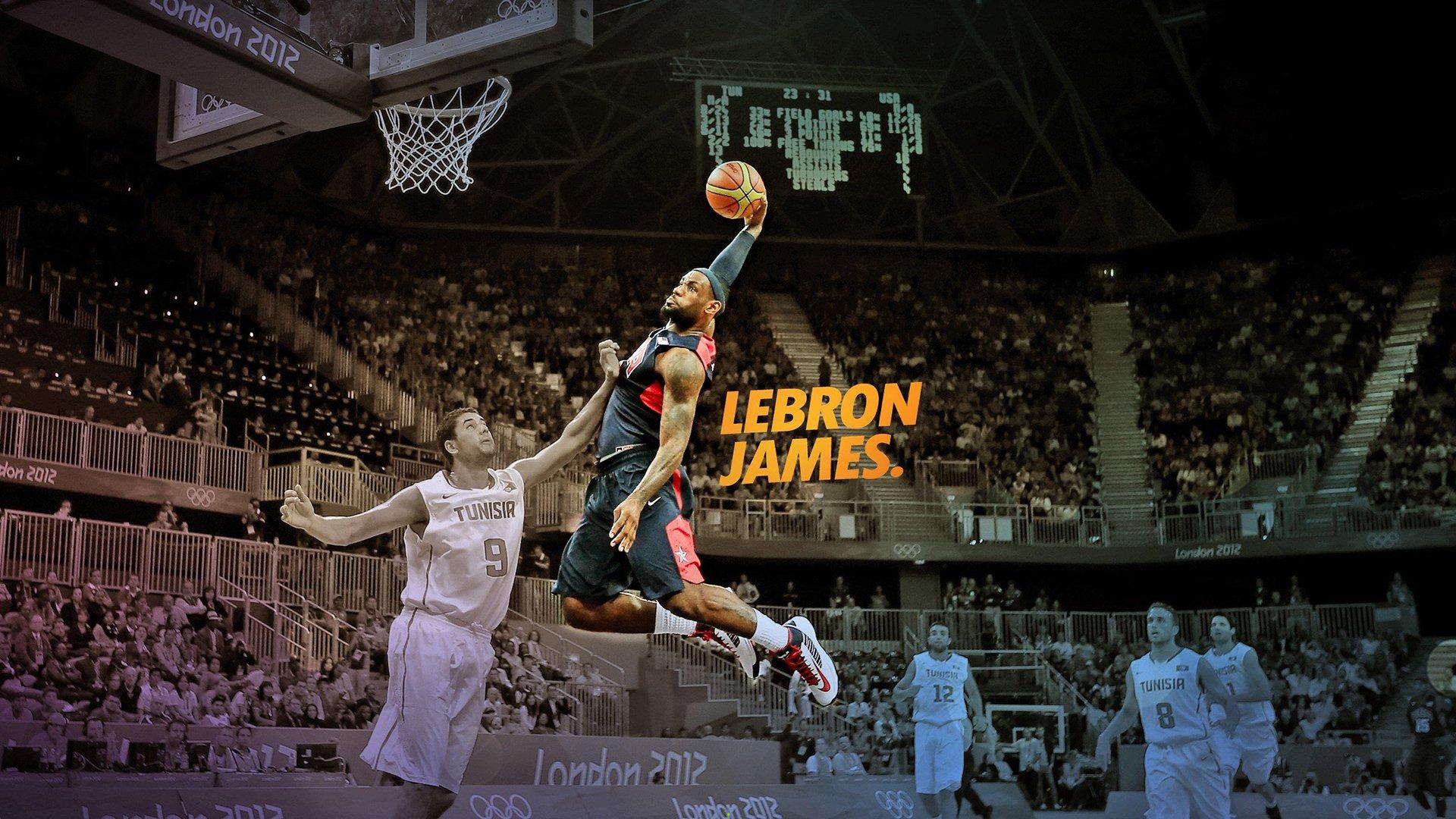

顶级运动员的商业价值已远超竞技成绩本身,网球名将大阪直美2023年场外收入达5500万美元,其中70%来自品牌代言;NBA球星勒布朗·詹姆斯通过股权投资、媒体公司运营,个人净资产突破12亿美元,成为“运动员转型企业家”的标杆。

中国运动员同样加速布局,冬奥冠军谷爱凌签约超过20个国际品牌,其社交媒体广告刊例价单条超200万元,专家认为:“Z世代运动员更擅长内容创作与粉丝互动,其商业生命周期可能延长至退役后十年。”

科技赋能:数据经济与观赛革命

体育科技的爆发式发展正重塑产业链,VAR(视频助理裁判)技术使足球赛事判罚准确率提升至99.2%;NBA引入球员追踪系统,每秒采集25项数据,为教练战术优化提供支持。

虚拟现实(VR)技术则开辟新盈利模式,2023年温网首次推出“VR包厢”服务,单场票价高达150美元仍售罄,国内平台咪咕依托5G+4K技术,将CBA直播互动率提升40%,广告收入同比增长25%。

城市经济:体育文旅的“长尾效应”

大型赛事对地方经济的拉动作用显著,成都大运会期间,全市文旅收入同比增长34%,酒店均价上涨60%;杭州亚运会带动浙江三季度GDP增速高于全国均值1.2个百分点。

中小型赛事同样释放潜力,厦门马拉松每年吸引超7万名跑者,直接消费达2.8亿元,地方政府通过“赛事+旅游+文创”模式,将短期活动转化为长期IP。

挑战与未来:可持续性成关键命题

尽管前景广阔,体育经济仍面临隐忧,欧洲足球俱乐部因薪资泡沫出现普遍亏损;国内部分赛事过度依赖政府补贴,市场化能力不足,国际奥委会主席巴赫强调:“未来十年,体育产业必须平衡商业收益与社会责任。”

从观赛消费到参与式经济,从传统赞助到数字生态,体育经济的多元形态正深刻改变全球商业版图,在流量与情怀、短期收益与长期价值的博弈中,唯有创新者方能赢得未来。